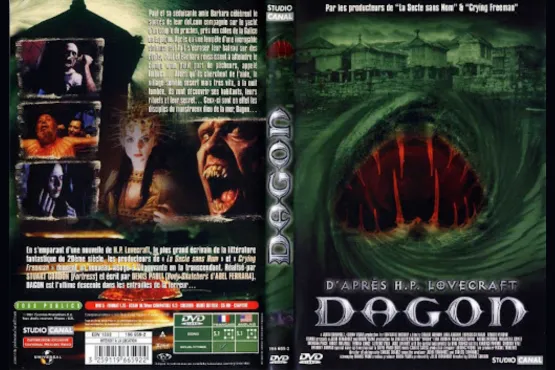

Résumé rapide : Dagon (film, 2001) est un film d’horreur culte inspiré des récits de Lovecraft, où un homme échoué dans un village côtier découvre une communauté terrifiante vouée à un ancien dieu marin.

Plongez dans les eaux sombres d’un conte maritime qui a su captiver les amateurs d’horreur et les passionnés de H.P. Lovecraft. Dagon (film, 2001), réalisé par Stuart Gordon, mêle ambiance oppressante, mystère ancestral et terreur psychologique à la sauce lovecraftienne. À travers ce portrait approfondi, nous explorerons l’adaptation du film, ses décors glauques, son héritage et ce qui fait de Dagon un classique incontournable. Osez plonger dans les abysses de l’âme humaine, où se tapit l’effroi innommable.

Résumé et fiche technique du film Dagon (2001)

Synopsis détaillé de Dagon, le film de 2001

Dagon (2001) suit le parcours de Paul Marsh, un jeune architecte américain échoué dans le village mystérieux de Imboca, situé au cœur d’une côte espagnole oubliée. Blessé et dérouté, Paul découvre une communauté énigmatique, pieuse envers un ancien culte marin. L’atmosphère se fait rapidement oppressante, entre rites obscurs et visions cauchemardesques.

L’intrigue s’intensifie lorsque Paul réalise que les habitants ne sont pas simplement bizarres : ils ont été transformés, corps et âmes, par une entité surnaturelle. Cette lente dérive vers l’aliénation psychologique rend le spectateur aussi vulnérable que le personnage principal. Les scènes sous-marines, haletantes, renforcent ce sentiment d’isolement absolu.

Dans un crescendo de tension, Paul affronte le monstrueux Dagon, dieu marin vénéré par les autochtones. Le final, ambigu et tragique, laisse planer un doute : la folie ou la réalité cosmique ? Ainsi, Dagon (film, 2001) se distingue par sa capacité à mêler réalisme social et effroi surnaturel, fidèle à l’esprit de Lovecraft.

Fiche technique de Dagon (2001) : réalisation, casting et production

Réalisé par Stuart Gordon, déjà connu pour ses adaptations lovecraftiennes (Re-Animator, From Beyond), Dagon est produit en grande partie en Espagne. La photographie, signée Julio Fernández, crée un univers visuel où la brume marine et les ruines évoquent à la fois la décadence et le mystère.

Au casting, nous retrouvons Ezra Godden dans le rôle de Paul Marsh, Raquel Meroño dans le rôle de Barbara, Macarena Gómez dans celui d’Uxía, et Brendan Price dans le rôle de Howard. La musique, composée par Javier Navarrete, enveloppe le récit d’une aura métallique et hypnotique, accentuant l’angoisse sous-jacente.

Tourné principalement dans la région de Asturias, le film bénéficie d’une esthétique crue et réaliste. Les décors rustiques et les plans serrés renforcent l’environnement clos, où chaque recoin semble porteur d’un mystère. La production, modeste mais soignée, permet de servir l’atmosphère sans tomber dans le grand spectacle.

Analyse du film Dagon (2001) et de ses liens avec Lovecraft

Une adaptation libre de "Le Cauchemar d’Innsmouth" et "Dagon"

Bien que le film reprenne le titre Dagon, c’est avant tout une adaptation libre de la nouvelle Le Cauchemar d’Innsmouth (aussi intitulée The Shadow Over Innsmouth). Les thématiques d’une communauté isolée, infectée par un sang hybride, sont centrales. Paul Marsh devient le spectateur témoin de cette décadence biologique.

La combinaison de deux nouvelles – Le Cauchemar d’Innsmouth et Dagon (voir le résumé) – permet d’enrichir l’univers : le culte marin ancestral, les entités amphibies et la folie rampante. Les références au monstre Dagon sont ici symboliques, évoquant la profondeur cosmique et inhumaine des eaux.

Les références au monstre Dagon sont ici symboliques, évoquant la profondeur cosmique et inhumaine des eaux. Comme l’écrivait Lovecraft dans La Cité sans nom : « La plus ancienne et la plus forte émotion de l’humanité est la peur, et la plus ancienne et la plus forte forme de peur est la peur de l’inconnu. »

Dagon (film, 2001) capte parfaitement cette atmosphère. Le mélange des nouvelles est fluide, servi par une écriture visuelle qui sait évoquer davantage que montrer, en respectant les thèmes de la dégénérescence et de la révélation progressive.

L’univers Lovecraftien dans le film Dagon : ambiance, symboles et horreur cosmique

Le film ancre une ambiance lovecraftienne dans chaque décor : maisons délabrées, quais désertés, statues de pierre à l’effigie marine. L’eau, omniprésente, devient un personnage à part entière. L’horreur ne surgit jamais immédiatement, mais se fait attendre, crescendo.

Les symboles sont nombreux : le poisson anthropomorphe, les signes gravés dans la roche, la mer menaçante… Tout renvoie à un pacte ancien entre l’homme et le divin monstrueux. L’horreur cosmique, telle que Lovecraft l’imaginait, est suggérée dans l’infinité des abysses et l’indifférence des dieux marins.

Lovecraft écrivait : « La plus ancienne et la plus forte émotion de l’humanité est la peur, et la plus ancienne et la plus forte forme de peur est la peur de l’inconnu. » Dagon suit cette maxime en créant une tension latente. Les premières métamorphoses physiques sont lentes, visibles ; la véritable horreur est psychologique, saturée d’un sentiment d’inéluctabilité et d’impuissance.

Une autre idée chère à Lovecraft transparaît dans le film : l’horreur ne réside pas dans la forme visible, mais dans ce qu’elle cache. Le film incarne cette vision en montrant que le plus terrifiant reste souvent invisible, indicible, enfoui sous la surface.

Pourquoi le film Dagon (2001) est devenu culte ?

Réception critique, avis des fans et évolution du statut culte

À sa sortie, Dagon reçoit des critiques mitigées : loué pour son atmosphère unique, il est parfois critiqué pour ses compromis scénaristiques. Toutefois, très vite, un noyau de fans le qualifie de « réussite d’ambiance », soulignant la tension maintenue et l’hommage lovecraftien.

Sur les forums spécialisés, les spectateurs évoquent la puissance de certaines scènes : la scène de la transformation finale, les plans sous-marins brumeux, le visage figé de Paul. Il est qualifié de « gore subtil », où l’horreur ne se dévoile jamais complètement, et là est sa force.

Avec le temps, Dagon (film, 2001) a acquis un statut culte : redécouvert en DVD, diffusé dans les festivals d’horreur, commenté comme un exemple d’adaptation lovecraftienne maîtrisée. Un retour notable a lieu parallèlement à l’intérêt grandissant pour Lovecraft dans le cinéma modern‑horreur des années 2020.

L’héritage du film Dagon (2001) dans le cinéma d’horreur lovecraftien

Dagon ouvre des portes : il démontre que l’adaptation lovecraftienne peut être forte sans gros budget. Il inspire des cinéastes à chercher dans l’atmosphère plutôt que l’effroi direct. Des œuvres comme The Void ou Color Out of Space reprennent ce souci du détail, cette lente montée en puissance.

De plus, Dagon a renforcé la popularisation de l’horreur lovecraftienne en Europe, particulièrement en France et en Espagne. Il a rapproché les fans d’un cinéma à microbudget de qualité, où l’ambiance prime sur le spectacle.

Aujourd’hui, on trouve de plus en plus de podcasts, articles et analyses centrées sur ce film, preuve de son impact durable. Il est devenu une référence pour comprendre la transition entre la nouvelle à l’écran et l’œuvre d’horreur atmosphérique contemporaine.

Dagon (2001) : un hommage viscéral à l’horreur lovecraftienne

Dans Dagon (film, 2001), l’hommage à Lovecraft n’est jamais gratuit. Chaque plan, chaque dialogue, chaque figure marine renvoie à une vision du récit créée par l’auteur : l’homme confronté à l’infini hostile. Le choix de dialogues courts, presque télépathiques, renforce l’idée d’un savoir interdit, indicible.

La transformation de Paul Marsh, progressive et inéluctable, renvoie directement à la thématique lovecraftienne de la dégénérescence. Lovecraft écrivait : « Nous devons regarder au-delà de la forme, vers ce qu’elle cache ». Le film incarne cette vision : l’horreur est à venir, viscérale, presque organique.

Enfin, la conclusion, ambiguë, laisse planer le doute : Paul est-il sauvé ? Ou a‑t‑il définitivement basculé ? Cette incertitude est centrale dans l’œuvre de Lovecraft, où le fin mot de l’histoire reste fréquemment hors du champ. Dagon clôt l’expérience en laissant la peur s’installer dans l’esprit du spectateur.

Vous aimez les adaptations cinématographiques des oeuvres de HP Lovecraft ? Et si vous étiez passé à côté d’une série les plus populaires des dernières années qui a été inspirée par le maître de Providence ? Découvrez le lien entre deux univers qu’un siècle sépare dans notre article disponible ici.

Sources

- Stuart Gordon, Dagon, IMDb – https://www.imdb.com/title/tt0275913/

- H.P. Lovecraft, Le Cauchemar d’Innsmouth (1928)

- H.P. Lovecraft, Dagon (1919)

- Javier Navarrete, entretien sur la musique de Dagon – site CinéMusique

- Critiques et analyses : Horrornews.net – https://www.horrornews.net/

- Forums de fans : Lovecraft-Forum, section Dagon (2001) – https://www.lovecraft-forum.com/