Résumé rapide : Lovecraft et Alan Moore partagent une vision de l’horreur cosmique que Moore réinvente dans ses comics comme Neonomicon et Providence, mêlant mythes anciens, critique sociale et occultisme dans un hommage moderne au maître de l’indicible.

Plongez dans un univers où l’horreur cosmique de Lovecraft fusionne avec la bande dessinée moderne d’Alan Moore. Cet article explore en profondeur comment les thèmes lovecraftiens, tels que l’indicible, les dieux anciens et l’ésotérisme, sont repris, réinventés et transcendés par Moore. Vous découvrirez également comment ces deux maîtres continuent de fasciner la culture contemporaine. Préparez-vous à un voyage captivant à travers le mythe et le comics !

Qui est H.P. Lovecraft ? Le maître de l’horreur cosmique

Les origines de Lovecraft et la naissance d’un mythe littéraire

Né en 1890 à Providence, H. P. Lovecraft a forgé un univers où la terreur naît de l’inconnu et de l’infini. Elevé dans une famille intellectuelle, il a très tôt absorbé la littérature gothique et la science naissante — un terreau fertile pour son style unique . Rejoignant le cercle amateur de Weird Tales, il inventa l’un des mythes les plus influents de la littérature, celui de Cthulhu.

Lovecraft a souvent rappelé que “L’émotion la plus ancienne et la plus forte de l’humanité est la peur, et la plus ancienne et la plus forte des peurs est la peur de l’inconnu”. Cette idée-forte est la clé de voûte de son œuvre et du Mythe de Cthulhu, une peur cosmique qui transcende le temps et l’espace.

L’univers de Lovecraft : entre dieux anciens et horreur indicible

Les récits de Lovecraft immergent le lecteur dans des cités interdites – Arkham, Innsmouth, Dunwich – où rôdent les Grands Anciens. Il est expliqué que “Toutes mes histoires sont basées sur l’idée fondamentale que … l’humanité … n’a ni signification ni validité au niveau du cosmos”. La découverte d’un savoir interdit se conclut souvent par la folie.

Cet univers ne repose pas seulement sur le grotesque : il plonge dans l’absence de sens cosmique, dans l’indicible – les entités sont souvent décrites comme “imprononçables” ou “abominables”, suggérant plus qu’elles ne montrent, instaurant une terreur sourde mais omniprésente.

Alan Moore : le génie du comics et son goût pour l’occulte

Brève biographie d’Alan Moore, figure culte de la bande dessinée

Alan Moore, né en 1953 à Northampton, a révolutionné le comics dès les années 80 avec Swamp Thing, puis des œuvres majeures comme Watchmen et V for Vendetta. Il est également connu pour ses prises de position sur les droits des créateurs et ses projets littéraires hors bande dessinée, comme Jerusalem.

Mystique et occultiste déclaré, Moore a développé une vision de la création artistique comme forme de magie – une idée centrale dans ses œuvres ésotériques.

L’ésotérisme et l’influence littéraire dans l’œuvre de Moore

La fascination d’Alan Moore pour l’occultisme est manifeste dans Promethea et From Hell. Loin d’y voir une simple métaphore, il conçoit l’écriture comme un rituel magique. Il pratique la magie cérémonielle et adopte le serpent-dieu Glycon comme icône spirituelle. Nous retrouvons des similitudes entre ce dieu et une des créatures de Lovecraft : Yig, le dieu serpent dans la mythe de Cthulhu.

Son admiration pour Lovecraft ne se limite pas à l’horreur : il étudie aussi sa philosophie et son langage, comme en témoigne son interview sur Providence. Moore n’est pas un imitateur, mais un alchimiste qui transforme ses influences en création originale.

Lovecraft et Alan Moore : une influence indélébile

L’impact de Lovecraft sur l’écriture et la pensée d’Alan Moore

Moore reconnaît l’impact profond de Lovecraft sur les peurs du XXᵉ siècle : “the landscape of fear for the 20th century”. Il avoue aussi relever et critiquer les aspects controversés de l’auteur, notamment son racisme et ses peurs sexuelles.

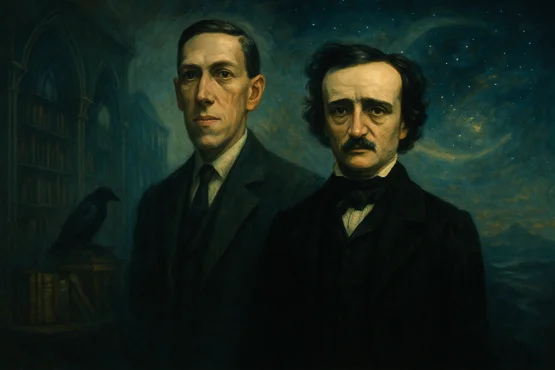

En 2010, Moore entame sa trilogie lovecraftienne (The Courtyard, Neonomicon, Providence), conçue comme une relecture magistrale de l’œuvre originale, en y insufflant une dimension critique et contemporaine.

Comment Alan Moore réinvente Lovecraft dans ses récits

Plutôt que de se contenter d’adapter mécaniquement les récits de Lovecraft, Alan Moore opte pour une véritable réinvention. Dans Neonomicon (2010), il transporte l’horreur cosmique dans un cadre contemporain, où les agences fédérales enquêtent sur des cultes ésotériques et des langages oubliés. Moore ne fait pas que réutiliser les créatures du Mythe de Cthulhu — il les réincarne dans une société où les peurs ne sont plus seulement cosmiques, mais aussi profondément sociales et psychosexuelles. Il affirme sans détour vouloir “remettre du sexe dans le Mythe” : « Remettons du sexe là-dedans. Inventons de vérituels “rituels sans nom”. », dit-il avec une ironie volontaire. Ce choix narratif provoque autant qu’il questionne, car il renverse la pudeur latente de Lovecraft, dont les frayeurs viscérales envers le corps, l’autre et l’altérité irriguent toute l’œuvre.

Avec Providence (2015–2017), Alan Moore va plus loin encore : il ne propose pas seulement une série inspirée par Lovecraft, mais une lecture critique et immersive de l’homme et de son imaginaire. Le personnage principal, Robert Black, est une réécriture de Randolph Carter, mais aussi un miroir de Lovecraft lui-même. Le récit mêle journal intime, enquête littéraire et apocalypse rampante. Moore y dissèque l’origine du Mythe de Cthulhu en exposant les sources historiques, culturelles et personnelles qui ont nourri l’œuvre de Lovecraft, y compris ses obsessions, ses angoisses et ses préjugés.

Ce qui distingue fondamentalement la démarche de Moore, c’est qu’il transforme l’univers de Lovecraft en un territoire de réflexion philosophique, psychanalytique et culturelle. Providence devient ainsi un espace liminal où se rejoignent fiction, réalité et critique littéraire, offrant au lecteur une expérience méta-textuelle dense et dérangeante. On y retrouve, par exemple, des versions tordues de villes comme Arkham ou Innsmouth — déjà évoquées dans notre guide complet sur la cité maudite d’Arkham — mais chargées d’un nouveau symbolisme.

Les œuvres d’Alan Moore inspirées par Lovecraft

"The Courtyard", "Neonomicon", "Providence" : plongée dans la trilogie lovecraftienne

La trilogie lovecraftienne d’Alan Moore s’ouvre avec The Courtyard (1994), initialement une nouvelle publiée dans l’anthologie The Starry Wisdom, puis adaptée en bande dessinée en 2003 par Jacen Burrows. Cette première incursion dans le Mythe revisité par Moore présente un agent du FBI, Aldo Sax, lancé sur la piste d’une série de meurtres ésotériques. Très vite, l’enquête glisse dans l’étrangeté, entre langages préhumains, drogues hallucinogènes et invocation de puissances indicibles. Déjà, l’univers de Lovecraft est métamorphosé : plus urbain, plus charnel, plus contemporain — mais toujours empreint de cette terreur sourde de l’Autre et de l’indicible.

Ce récit sert de fondation à Neonomicon (2010), œuvre plus audacieuse, frontalement dérangeante, qui pousse les thèmes initiés dans The Courtyard à leur paroxysme. Ce second volet, tout aussi illustré par Jacen Burrows, plonge deux agents du FBI dans une spirale de folie, d’occultisme et de rituels sexuels inspirés du Mythe de Cthulhu. La série a été saluée autant que critiquée pour son traitement sans fard de la sexualité et du traumatisme, ce qui ne l’a pas empêchée de recevoir le prestigieux Bram Stoker Award du meilleur roman graphique. À travers Neonomicon, Moore interroge directement les tabous de Lovecraft, les confronte à notre époque, et révèle ce que le silence et la suggestion de l’auteur de Providence cachaient parfois.

C’est avec Providence (2015–2017), série en douze numéros à découvrir dans notre article dédié, que le projet prend toute son ampleur. À la fois préquelle et commentaire métafictionnel, Providence se déroule dans l’Amérique des années 1910 et suit les pas de Robert Black, un jeune journaliste homosexuel plongé dans une enquête littéraire qui croise progressivement les figures, lieux et concepts fondamentaux du Mythe. Moore y tisse un récit complexe, à la fois hommage érudit et critique acérée de Lovecraft. Chaque numéro est truffé de références, d’allusions historiques et de clins d’œil aux nouvelles classiques, comme Le Festival ou Les Montagnes hallucinées. L’ensemble compose un univers dense et érudit, dans lequel le lecteur peut se perdre comme dans un grimoire vivant.

Cette trilogie forme un tout cohérent et radical, qui réussit l’exploit rare de revisiter Lovecraft en profondeur sans jamais le trahir — bien au contraire, en révélant la complexité, les paradoxes et les vertiges philosophiques de son œuvre.

Analyse des thématiques : horreur cosmique, folie et transformation

Moore ne se contente pas de reproduire l’horreur cosmique : il la réinvestit. La folie, souvent constatée chez les protagonistes lovecraftiens, est ici incarnée dans des rituels et des transformations physiques marquantes. Le Mythe devient corps, et non plus seulement concept.

Une relecture moderne des mythes de Cthulhu par Alan Moore

Moore déconstruit l’image figée de Cthulhu et co., en ajoutant une forte dimension critique et sociale, soulignant par exemple les aspects racistes et misogynes de Lovecraft . Il veut “recentrer l’attention des lecteurs sur les choses qui sont véritablement effrayantes ou dérangeantes dans l’écriture de Lovecraft”.

Lovecraft, Alan Moore et l’occultisme : un lien ésotérique fort

Le rapport de Lovecraft au rêve et à l’inconscient

Lovecraft a entretenu un lien étroit avec la psychanalyse du rêve, explorant l’inconscient et l’infini onirique dans des récits comme Le Cauchemar d’Innsmouth ou La Couleur tombée du ciel. Ses descriptions de réalités altérées ouvrent la voie à la magie fictionnelle.

L’occultisme revendiqué d’Alan Moore : magie, rituel et narration

Pour Moore, la bande dessinée est elle-même acte sacré. Il utilise des structures rituelles pour ses récits, les intégrant visuellement et narrativement. Son usage de la magie cérémonielle et de l’élixir verbal soutient le récit et crée une fusion entre ésotérisme réel et fictionnel.

Héritage croisé : Lovecraft, Alan Moore et la culture pop

L’empreinte de Lovecraft chez Moore et son influence sur le comics contemporain

Grâce à Moore, le Mythe de Cthulhu sort de ses fan-zines pour entrer dans l’univers mainstream du comics. Des auteurs comme Geoff Johns ou Scott Snyder reconnaissent cette influence directe. Les références au Mythe se multiplient dans le paysage contemporain, inspirées de la vision mooreienne.

Lovecraft, Alan Moore et l’horreur moderne dans la culture populaire

Aujourd’hui, l’horreur cosmique se décline dans le cinéma, les séries ou les jeux vidéo. Moore a joué un rôle central dans cette renaissance, en apportant rigueur, profondeur et décloisonnement entre les genres.

Pourquoi Lovecraft et Alan Moore fascinent toujours autant ?

L’actualité des thématiques : peur de l’inconnu, perte de repères, critique du réel

Dans un monde contemporain en proie aux incertitudes — réchauffement climatique, effondrement des récits collectifs, crises identitaires ou technologiques — les œuvres de Lovecraft et d’Alan Moore prennent une dimension prophétique. Elles expriment une angoisse primordiale face à l’inconnu, que ce soit l’univers froid et indifférent de Lovecraft ou les failles du réel que Moore explore à travers ses récits. L’un comme l’autre mettent en scène la fragilité de l’esprit humain, confronté à des vérités qui échappent à la logique ou à la morale.

Cette perte de repères, au cœur du Mythe de Cthulhu, résonne aujourd’hui plus que jamais. Le sentiment que “l’humanité est un accident insignifiant dans l’immensité cosmique” n’est plus seulement une hypothèse littéraire : il s’invite dans les discours scientifiques, écologiques ou philosophiques. Dans ce contexte, Lovecraft et Moore ne sont pas de simples auteurs de fiction : ils deviennent des interprètes modernes de notre angoisse collective, des médiums capables de formuler l’innommable. Leur pertinence actuelle se lit aussi dans la popularité renouvelée de concepts comme l’horreur existentielle ou le post-humanisme.

Une alliance entre littérature, bande dessinée et philosophie de l’horreur

L’une des forces majeures de cette filiation entre Lovecraft et Moore réside dans leur capacité à marier érudition littéraire, réflexion métaphysique et expressivité graphique. Lovecraft, en tant que prosateur, utilisait le langage pour frôler l’indicible. Moore, lui, exploite la bande dessinée comme un espace magique où les mots et les images cohabitent pour créer une forme de récit total. Les cases deviennent des glyphes, les dialogues des incantations, et chaque planche peut être lue comme un rituel.

Moore prolonge ainsi le projet lovecraftien en l’enracinant dans un médium qui lui permet de donner littéralement forme à l’indicible. Il ne se contente pas d’illustrer les monstres ou les rituels : il représente la dislocation du réel, l’effondrement du langage et la contamination du monde par des forces incompréhensibles. Cette dimension philosophique — parfois proche de la pensée de Lovecraft sur l’absurde et l’insignifiance de l’homme — donne à leurs œuvres une profondeur durable, bien au-delà de l’épouvante traditionnelle. C’est cette fusion des genres, des savoirs et des médiums qui continue de fasciner lecteurs et critiques, et qui fait de leur alliance une référence incontournable dans la culture contemporaine de l’horreur.

Si vous souhaitez découvrir d’autres influences de Lovecraft sur les auteurs à succès de notre temps, voici notre article : Lovecraft et Neil Gaiman – influences, héritage et lien entre deux maîtres du fantastique.

Sources

- Alan Moore explique sa réinterprétation des peurs lovecraftiennes, notamment dans Neonomicon et Providence Le Monde+1dicocitations.com+1Wired+6The Quietus+6GQ+6

- Moore sur l’aspect « landscape of fear » de Lovecraft

- Biographie exhaustive de Lovecraft par S.T. Joshi Le Monde+1Wikipédia+1

- Analyse du caractère occulte d’Alan Moore